Hohenstein 0018 - Metallindustrie

Besitzer 2014

Penn Rudolf u. Gerlinde

Franz Fux, 1996 [Auszug]

900 Jahre Meisling

Die einstige herrschaftliche Eisenschleifen zu Hohenstein

Einige hundert Meter flussabwärts vom Dorf Hohenstein ist als Einzelbaulichkeit und in keinem direkten Zusammenhang mit dem Ort Hohenstein die mit der Hausnummer 18 versehene Hammerschmiede

gelegen.

Während sämtliche Mahlmühlen des Pfarrbereiches Obermeisling am Kremsfluss schon längst ihren Betrieb eingestellt und auch großteils baulich verschwunden sind, ist das Hammerwerk noch immer mit

einem ansehnlichen Erzeugungsprogramm in Betrieb.

Die einstige herrschaftliche „Eisenschleife“ wurde später mit einem Hammerwerk ausgestattet und anfangs durch die Herrschaft in Eigenregie betrieben, doch bald den bediensteten Hammerschmieden

in einer Art Erbpacht überlassen.

Die frühestzeitlich als Hammerschmiede hier in der Aufeinanderfolge der Generationen arbeitende Familie ist die Familie Weißensteiner. Weit über hundert Jahre lassen sich Vertreter der Familie

als Hammerschmiede in Hohenstein und zwar auf dem später mit der Nummer 18 versehenen Haus nachweisen...

Im Jahr 1791 wird Franz Neubauer und 1804 Lorenz Auer als Hammerschmied in Hohenstein genannt.

An Lorenz Auer erinnern auch zwei an der Südseite der Kirche bzw. Sakristei angebrachte und erhalten gebliebene Grabtafeln. Sie berichten über den Tod seiner beiden im 22. bzw. 24. Lebensjahr

verstorbenen Kinder.

Der Inhalt der einen Grabtafel lautet verkürzt: „Am 25. August 1829 Lorenz Auer in 22 Jahr seines Alters verstorben. Mit ihm sank jede an ihn gesetzte Hoffnung zu Grabe.“

Der Inhalt der daneben befindlichen Grabtafel lautet verkürzt: „Hier ruht Franziska Auer, welche der Herr im 24 Jahre ihres Alters von hier abgerufen, um zu ihrem Bruder zu kommen“. Der

Todestag war der 23. November 1829.

Zu der Zeit war Lorenz Auer bereits verschieden. Seine Witwe ehelichte den aus Altenmarkt an der Ysper stammenden Hammerschmied Leopold Hinterndorfer, der das Kleinhaus Hohenstein Nr. 12

(unterhalb der Ruine) erwarb, wo er auch 1845 verstarb...

Im Jahr 1851 vollzog sich ein Wandel im Eigentum des „Hohensteiner Hammers“.

In der „Franziscäischen Fassion“ wird die eingetragene Bauparzelle als im Eigentum von Johann, Freiherrn und Franziska von Gudenus ausgewiesen. Ebenso die auf folio 217 als Überland

eingetragene Bauparzelle „Eisenschleife in der Ried Himmelreich“...

Auf Grund des Kaufvertrages vom 9. Oktober 1859 wird das Eigentumsrecht für Anton Penn und Barbara, per 2.400 Gulden, einverleibt.

Einige Jahre vorher – 1855 – erlitt die Hammerschmiede durch das bekannte Hochwasser ebenfalls so wie die Gebäude des ganzen Kremstales schwere Verwüstungen. Die Wiederherstellung der Gebäude,

die Aufstockung des Wohnhauses und andere notwendige bauliche Maßnahmen erforderten einen hohen Kapitaleinsatz. Auch für die Modernisierung des Hammerwerkes wurden finanzielle Mittel

aufgewendet. Der hohe Kaufpreis, die Instandhaltung der Gebäude und die Werksmodernisierung überstiegen die Leistungskraft des Werkes und das Hammerwerk schlitterte in den Konkurs.

Die Liegenschaft wurde1877 zwangsversteigert. Auf Grund des Meistbotes erhielten Franz und Josefa Schöller, Mühlenbesitzer (früher Obermeisling Nr. 24, dann Nöhagen Nr. 56), den Zuschlag. Den

Ersteigerern wurde auch auf Grund des Kaufschillingsverteilungsbescheides als größte Gläubiger das Lizitationsrecht angemerkt. Dieser Kauf war auch die Geburtsurkunde des Hammerwerkes bei der

Mühle am Gurhof (Nöhagen Nr. 56) wohin die Hammereinrichtung gebracht wurde.

Bereits im darauffolgenden Jahr verkauften Franz und Josefa Schöller die Gebäude mit dem bestehenden Wasserrecht.

Auf Grund des Kaufvertrages vom 13. September 1878 wurde das Eigentumsrecht für Ignaz Bruckner und dessen Braut Johanna Vollkran einverleibt.

Die Käufer erfreuten sich nur sehr kurz ihrer Neuerwerbung. Auch sie verloren den Besitz durch zwangsweisen Verkauf...

Am 14. August 1880 wurde die Versteigerung durchgeführt. Den Zuschlag erhielt auf Grund des Meistbotes Kajetan Penn, der Sohn des Anton und der Barbara Penn.

Das Eigentumsrecht wurde nun je zur Hälfte einverleibt.

Kajetan Penn verstarb 1918. das Hammerwerk wurde von der Witwe noch durch einige Jahre weitergeführt.

Der Eisenhammer samt allem Zugehör kam 1922 im Erbwege in den Besitz von Rudolf, Karl und Leo Penn und 1925 durch Ablösung in den Alleinbesitz von Rudolf Penn.

Verehelicht war er mit der Hammerschmiedstochter Maria Welser von Ybbsitz. Seien Berufsausbildung erhielt er bei der Firma Oser in Krems.

Wurden vorerst von den Besitzern der Familie Penn alle in der Landwirtschaft benötigten Werkzeuge hergestellt, so wurden von Rudolf Penn ausschließlich Hauen fabriksmäßig erzeugt.

Von 1961 bis 1970 war das Hammerwerk im Besitz der Maria Penn und wurde 1970 von Rudolf und Gerlinde Penn übernommen. Nun wurden auch Spaten für den Export hergestellt. Der Betrieb in

Hohenstein beschäftigte zeitweise bis zu zehn Arbeitskräfte.

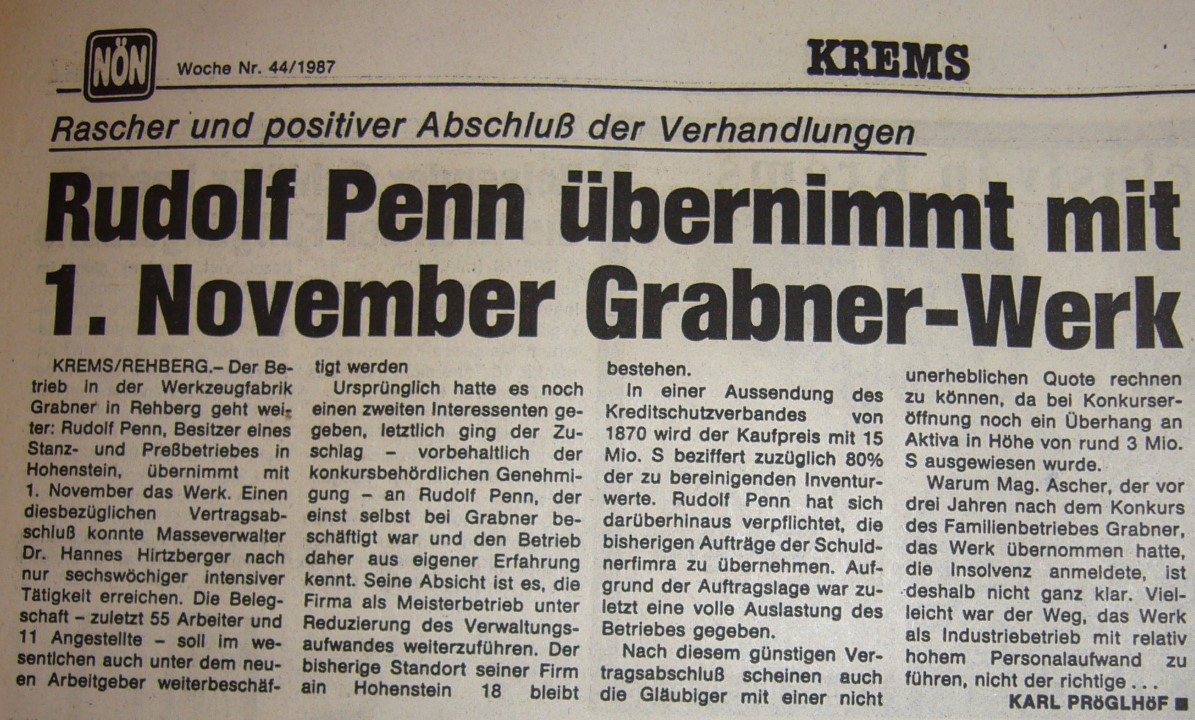

Am 1. November 1987 übernahmen Rudolf und Gerlinde Penn die Gesenkschmiede Grabner in Rehberg und stiegen damit in die industrielle Produktion ein. Ein Teil der Erzeugung wurde nach Tschechien

verlegt und im Kremstal die leerstehenden Fabriksgebäude der ehemaligen Firma Johann Ehrlich erworben.

Neben der industriellen Betätigung der Ehegatten Penn läuft der gewerbliche Betrieb des Hammerwerkes Hohenstein im gewohnten Rahmen weiter. Neben Karl Himmetzberger von Hohenstein, der durch

die Kraft des Wassers des Kremsflusses seine benötigte Elektrizität erzeugt, ist es die Firma Penn, die die Wasserkraft des Kremsflusses noch weiterhin gewerblich nutzt.

Heinrich Hengstberger,

Das Waldviertel, 1. Jhg., Nummer 6, 1. Juni 1952

Die Hamerschmiede von Hohenstein im Kremstal

Im ganzen Waldviertel und darüber hinaus dürfte es wohl wenige Weinbautreibende und Bauern geben, die die Weingarten-Haue mit der Schutzmarle „CP“ nicht kennen. Dieses Garten- und Ackergerät

stammt aus Hohenstein im Kremstale, wo es vom Hammerschmied Rudolf Penn serienweise erzeugt wird, wie es bereits sein Vater Cajetan Penn, dessen Schutzmarke er beibehalten hat, und auch schon

sein Großvater Anton Penn in bester Qualität hergestellt hatten.

Die Hammerschmiede in Hohenstein ist uralt; sie hat sicherlich schon im Mittelalter bestanden, denn für die „Herren von Hohenstein“, die bereits im Jahre 11168 urkundlich erwähnt werden, war ja

eine in der Nähe der Burg gelegene Schmiede zur Anfertigung und Ausbesserung der Waffen und Ackergeräte sowie für den Hufbeschlag eine unbedingte Notwendigkeit. Diese Schmiede dürfte also schon

beim Baue der Burg errichtet worden sein und ist bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts im herrschaftlichen Besitze verblieben. Vom Rittergeschlechte derer von Hohenstein, das zwei Jahrhunderte

hier sesshaft war, gingen nach dessen Aussterben Burg und Gut, zu dem auch die Hammerschmiede gehörte, für kurze Zeit auf Pilgrim von Streun zu Schwarzenau über, 1385 erbte sie Konrad von

Lichtenegg als Schwiegersohn der letzten Hohensteiner, ab 1430 finden wir in den Urkunden die Starhemberger als Lehensträger und nach diesen die Freiherren von Landau auf Rappottenstein. Im

Jahre 1606 erwarb den Besitz Georg Rättenberger aus Krems, dessen Vater dort um 1540 das Amt eines Stadtkämmerers innehatte. Über anderthalb Jahrhunderte lang besaßen ab 1699 die Hammerschmiede

die Herren von Gudenus als Herrschaftsinhaber, von denen sie um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts die alte Waldviertler Hammerschmiedfamilie Penn durch Kauf an sich brachte.

Die ersten urkundlichen Aufzeichnungen über die Hammerschmiede selbst und ihre Betreuung stammen aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Im Jahre 1630 wird eine „Hammermühle“ in Hohenstein

erwähnt, eine Mühle also, bei der sich auch ein „Hammer“ d. i. Eine Hammerschmiede, befand. Die Mühle, war wie aus dem Wort schon hervorgeht, der größere und wichtigere Betrieb. Auf deren

Vorhandensein neben der Schmiede deuten heute noch einige eine Mühle kennzeichnende Mauerreste und in jüngster Zeit aufgefundene Bestandteile eines Beutelkastens hin. Und noch bis vor kurzem

nannte man den an das Hammerwerk anschließende Gebäudeteil „Mühlhäusel.“ - Beide Werksbetriebe waren, wie schon erwähnt, einst Eigentum der jeweiligen Ortsherrschaft, die auch das Wasserrecht

der Krems innerhalb ihres Grundbesitzes besaß. Mühle und Schmiede wurden zunächst in Eigenbetrieb geführt, später aber fallweise verpachtet oder, wie aus der langen Sesshaftigkeit von Familien

auf dem Hause zu schließen ist, in Erbpacht gegeben. Erst seit einem Jahrhundert ist die Schmiede freier Privatbesitz.

Als Müller auf der Hammermühle scheinen pfarrmatrikenmäßig und nach dem im Stadtarchiv zu Krems erliegenden Mühlenzinsbuche auf: Zacharias Wagner (1630), Thoma Sendi (1635), Christoph

Hindterberger (1660), Matthias Heiligensteiner (1664), Sebastian Dirmiller (1666), 1668 wiederum Matthias Heiligensteiner, der noch im Jahre 1702 (bei der Verehelichung seiner Tochter Sabina)

als „Müllner von der Hammermühl“ bezeichnet wird; er dürfte der letzte Müller daselbst gewesen sein.

Neben den Müllern werden auf der Hammermühle gleichzeitig auch Schmiede genannt. So berichten uns die Kirchenmatriken von Meisling 1633 von dem Schmied Georg Danbäck „aus dem Hammer unterhalb

Hohenstein“ als Taufpaten, 1637 vom „Maister Georg Weißensteiner, Hamberschmit zu Hohenstein“ als Trauzeugen. Auch bei Simon Weißensteiner – offenbar sein Sohn – ist 1665 als Beruf

Hammerschmied angegeben. Zugleich mit Simon war Georg Weißensteiner, wahrscheinlich sein Bruder, als Hammerschmied in Hohenstein tätig. 1720 finden wir Johann Weißensteiner, einen Sohn des

Simon, auf der Schmiede. Nach Johann Weißensteiner (gestorben 1732) wird als Letzter aus der Familie Hans Georg genannt, der 1741 mit 74 Jahren verschied. Die Weißensteiner, die hundert Jahre

lang das Schmiedehandwerk zu Hohenstein ausgeübt hatten, waren zweifellos Erbpächter.

Bald nach dem Tode des Hans Georg Weißensteiner mag wohl schon Johann Andreas Penn in der Hammerschmiede tätig gewesen sein. In den Meislinger Pfarrbüchern taucht sein Name jedoch erst im Jahre

1746 auf, als er die Hohensteiner Hofbauerntochter Maria Rumpelmayer ehelichte. Er stammt aus Jagenbach (bei Zwettl), wo er 1714 zur Welt kam. Sein Nachfolger auf dem Hammer war ab 1771 sein

Sohn Johann Penn, der aber nach 1789 mit seiner Familie von Hohenstein weg nach Waldhams bei Zwttl zog. 1791 finden wir Franz Neubauer und 1804 Lorenz Auer als Hammerschmiede hier. Zwei an der

Südseite der Sakristei der Kirche von Meisling nebeneinander eingemauerte Grabsteine künden uns in bewegten Worten von einem schweren Schicksalsschlage, den die Familie Auer erlitten hatte:

ihre zwei hoffnungsvollen Kinder (Sohn und Tochter) waren ihr innerhalb von drei Monaten mit 22 und 23 Jahren durch den Tod entrissen worden. Nach Lorenz Auers frühem Hinscheiden verehelichte

sich die Witwe (1806) mit Leopold Hinterndorfer, einem Ziegelmacherssohn aus Altenmarkt im Yspertal. - Schon im ersten Viertel des vergangen Jahrhunderts dürfte das gegenüber der Hammerschmiede

bestehende Wohngebäude nicht mehr bewohnbar gewesen sein oder doch nicht für die ganze Schmiedefamilie genügend Wohnraum geboten haben, denn Hinterndorfer kaufte im Jahre 1814 das am Berghange

unterhalb der Burgruine gelegene Häuschen (Nr. 12), in dem er 1845 auch starb. Ebenso wurde sein Nachfolger auf dem Herrschaftshammer, Johann Steirer, Besitzer jenes Kleinhauses, das er von der

Witwe Hinterndorfer erstanden hatte. In der Folgezeit scheinen als herrschaftliche Hammerschmiede noch auf: Florian Damböck (1849), Rudolf Burggaller (1852) und Georg Forster (1859).

Nachdem Johann Penn seine Tätigkeit im Herrschaftshammer zu Hohenstein aufgegeben hatte, wurde 70 Jahre später (1859) sein Enkel Anton Penn Besitzer dieser Schmiede, die er vom Reichsfreiherrn

Gabriel von Gudenus um den Betrag von 2.400 Gulden käuflich erwarb.

Die Schmiedefamilie Penn kann auf eine ungemein wechselvolle Vergangenheit zurückblicken. Ihr Ahnherr soll, wie die Familienüberlieferung zu berichten weiß, ein englischer Soldat gewesen sein,

der während des Dreißigjährigen Krieges aus Westfalen ins oberösterreichische Mühlviertel verschlagen worden sei, wo bei Zwettl Penn als Besitzer der Grießmühle durch mehr als 200 Jahre

nachweisbar sind. Von dort dürften Abkömmlinge von diesen über den Weinsberger Forst nach Niederösterreich eingewandert sein, denn nach 1700 scheint auf dem Hammer bei Jagenbach der um 1675

geborene Joh. Penn erstmalig auf. Von Jagenbach aus hat sich die Schmiedefamilie Penn – in den Kirchenbüchern werden bisweilen auch die Schreibweisen Pen, Pehn, Behn, Pöhn und Poen gebraucht –

im Laufe eines Vierteljahrtausends mit mehr als 150 Namensträgern in vielen Orten von Niederösterreich und Steiermark angesiedelt, wie in Armschlag, Berndorf, Bruck an der Mur, Gutenbrunn,

Hainfeld an der Gölsen, Hardegg, Hohenstein, Kapfenberg, Martinsberg, Pitten, Prochenberg, Rehberg, Thörl, Waidhofen an der Ybbs, Waldhams, Weiten, Wien, Würnsdorf, Ybbsitz, Zeissing. Es ist

auch nicht ausgeschlossen, ja sogar sehr wahrscheinlich, dass der Gründer von Pennsylvanien in den Vereinigten Staaten von Amerika, William Penn (1644 – 1718), aus dem europäischen

Familienkreise der Penn hervorgegangen ist. Der Familienname Penn ist zweifellos englischer Herkunft und hat als Gattungsname („pen“) neben „Feder“ auch die Bedeutung von „Viehgehege,

Hürde.“

Anton Penn zu Hohenstein war aus Würnsdorf (bei Pöggstall) gekommen, wo er im Jahre 1819 als Sohn des (1775 in Hohenstein geborenen) Josef Penn und Enkel des Jagenbacher Hammerschmiedes Johann

Penn das Licht der Welt erblickt hatte. In Würnsdorf war er Eigentümer des einst herrschaftlichen Hammers am Hochweg gewesen. Auf dem in Hohenstein neu erworbenen Besitze hat er Wohngebäude und

Schmiede, die durch die große Überschwemmung vom 6. September 1855 arg mitgenommen worden waren, wieder hergestellt, das Wohnhaus außerdem durch Zubau der heutigen Küche und durch Aufbau eines

Stockwerkes vergrößert. Auch die Schmiede baute er zu einem ansehnlichen Hammerwerke aus. Es war ein sogenannter Zerrenn-Hammer, wo Abfalleisen jeglicher Art mittels Holzkohle unter Zufuhr von

Pressluft eingeschmolzen wurde, um dann als Roheisen verarbeitet zu werden. Das lediglich bei Eisenhämmern angewendete Wort „zerrennen“ heißt soviel wie zerrinnen lassen, d. i. Schmelzen. Anton

Penn hatte alle Arten von Werkzeug für die Landwirtschaft erzeugt.

Sein im Jahre 1848 zu Würnsdorf geborener Sohn Kajetan Penn verehelichte sich 1876 mit der Hohensteiner Bauerntochter Josefa Gußner und pachtete die Schmiede in Senftenberg Nr. 47, wo sich

heutzutage die Holzdrechslerei Preiß befindet. Vier Jahre später übernahm er den väterlichen Hammerwerksbetrieb in Hohenstein. In 12jähriger Ehe schenkte ihm seine Gattin 11 Kinder. Aus seiner

zweiten Ehe, die er als Witwer mit Maria Lehner vom Scheibenhof (bei Egelsee) schloss, gingen 9 Kinder hervor. - Bei der Übernahme von Haus und Hammer durch Kajetan Penn war kein Ackerland beim

Hause vorhanden, da die Herrschaft beim Hausverkauf sämtliche hauszugehörigen Gründe im Ausmaß von über 50 Joch, vor allem den Wald, zurückbehalten oder anderweitig veräußert hatte. Kajetan

Penn war ein ungemein reger Geist und vor allem ein leidenschaftlicher Jagdliebhaber. Viele Pläne beschäftigten ihn, er konnte sie aber nur zum Teil durchführen. Unter anderem legte er eine

große Gärtnerei an, die weit und breit bekannt war. Sein besonderes Augenmerk wandte er hiebei der Zucht von Rosen zu, die er sogar bis nach Wien verfrachtete. Leider warfen alle diese

Unternehmungen keinen oder nur geringen Gewinn ab, sodass er sie nach kurzer Zeit wieder aufgab. Nachdem er Ende 1918 im Alter von 70 Jahren einem Herzleiden erlegen war, führte seine Witwe den

Hammerwerksbetrieb mit ihren Söhnen einige Jahre allein weiter, bis ihn einer von diesen, Rudolf, übernahm.

Rudolf Penn wurde nach seiner Heimkehr aus dem Ersten Weltkriege Werkspächter zu Ybbsitz in der Eisenwurzen, wie das Eisenindustriegebiet von Waidhofen an der Ybbs, Scheibbs und Gaming heißt.

Von dort holte er 1922 die Schmiedemeisterstochter Maria Welser als Gattin heim und übernahm das Hohensteiner Hammerwerk. Er, der in jungen Jahren eine umfassende und gründliche

Berufsausbildung bei der Firma Oser in Krems genossen hatte, sah nun seine Hauptaufgabe in der zeitgemäßen Ausgestaltung seines Betriebes. Wenn sein Großvater und sein Vater alle in der

Landwirtschaft benötigten Werkzeuge hergestellt hatten, so hat auch Rudolf Penn zunächst diese handwerkliche Familienüberlieferung hochgehalten. Als aber nach Hauen, besonders aus der Kremser

und Wachauer Weingegend, eine rege Nachfrage herrschte, erzeugte er nun seit 1928 diese Gattung ausschließlich und fabriksmäßig. Absatzgebiet ist das große Viereck von Niederösterreich, das das

ganze Waldviertel bis zu den westlichen und nördlichen Landesgrenzen umfasst und darüber hinaus im Osten von der Linie Kirchberg am Wagram – St. Pölten und im Süden von der Linie St. Pölten –

Melk – Grein begrenzt wird.

Diese altehrwürdige Stätte Waldviertler Schmiedehandwerks, deren 800jährige Entwicklung – von der Waffenschmiede über die Hammermühle zum modernen Hammerwerk – wir hier in Kürze verfolgt haben,

bietet, fest verwurzelt mit der niederösterreichischen Hauer- und Bauernschaft, dank der tatkräftigen und umsichtigen Führung sowie mit seiner zeitgemäßen Werkseinrichtung die Gewähr dafür,

auch weiterhin ein nicht unbedeutender Faktor im Wirtschaftsleben des Waldviertels zu sein.

Land Zeitung. 17. 11. 1960

Trauer um Hammerwerksbesitzer Rudolf Penn

Hohenstein – Auf besonders tragische Weise kam am 25. Oktober (unser Blatt berichtete bereits darüber) der Hammerwerksbesitzer Rudolf Penn ums Leben. 67 Jahre alt, fuhr er mit seinem

Wagen nach Krems um bei der Newag Ware abzuliefern. Nachdem das Geschäft schon erledigt war, wollte er auf seinen in der Nähe abgestellten Wagen zugehen, ohne daß er über Unwohlsein geklagt

hätte, stürzte er leblos zu Boden. ...

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht in seinem Heimatort.

Rudolf Penn, der im ersten Weltkrieg Wachtmeister bei der Artillerie war, kehrte nach Kriegsende in sein Vaterhaus zurück. Familiärer Verhältnisse wegen ging er jedoch bald wieder in die

Fremde. Er pachtete sich mit zwei seiner Brüder ein Hammerwerk in Ybbsitz-Haselgraben. Dort lernte er auch seine Frau kennen. Nachdem er wieder in sein Vaterhaus zurückkehrte, heiratete er im

Juli 1922 und übernahm den väterlichen Besitz. Das jungvermählte Paar hatte in den ersten Jahren mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Durch beiderseitiges Verstehen und unermüdliche Tätigkeit

konnte aber nach und nach das Schwerste überwunden und der Betrieb zur heutigen Blüte gebracht werden. ...

Amtsblatt Nr. 23, 5. 12. 1985

Gewerbeanmeldung

Rudolf Penn, „Erzeugung von Werkzeugen und ... in Form eines Industriebetriebes ...“ im Standort Gföhl, Hohenstein Nr. 18